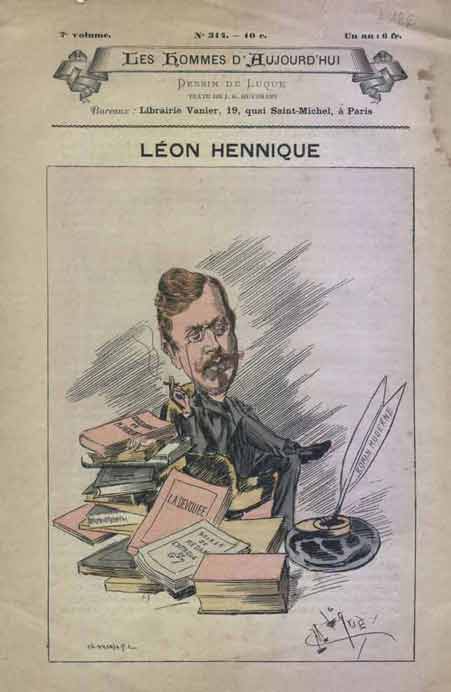

Léon Hennique est né, le 4 novembre 1851, à la Guadeloupe. De ses origines militaires, de ses langes exotiques, de ses années d’enfance, de sa vie de collège à Juilly, de son existence actuelle, je n’ai rien à dire qui puisse amorcer la concupiscence de potins des foules. Pour les quelques-uns qui s’intéressent aux usages de l’homme dont ils apprécient l’oeuvre, il suffira, je pense, d’attester que Léon Hennique vécut jusqu’à ce jour à l’écart des journaux et des réclames et qu’il fut, dans son isolement désiré des tourbes, un homme de lettres soigneux et probe.

Ce fut en 1876 que je le vis pour la première fois, à cette époque paraissait la République des lettres. M. Catulle Mendès, qui la dirigeait, accueillait, sans différence de crus, les oeuvres les plus diverses, pourvu qu’elles fussent tissées par de scrupuleux artistes et, par conséquent, estampées aux yeux de tous de l’agressive marque, frappées de l’indéniable tare.

Or, un soir, je me rendis rue de Bruxelles, chez M. Mendès, qui voulait bien m’imprimer de trébuchantes et hâtives pièces et, dans la salle à manger, devant la table encombrée de verres, je causai avec un grand garçon que je ne connaissais point et que j’appris être Léon Hennique. Lui aussi débutait dans cette revue qui accueillait, du même coup, les premiers vers de Maupassant et ouvrait les deux battants de ses pages sur les attisants a poèmes en prose de Mallarmé.

Parmi les rédacteurs de cette anormale feuille se trouvaient conviés, ce soir-là, au dîner du poète, l’inutile d’Hervilly, quelques Mérat, puis Cladel, célèbre dans ce groupe par son Bouscassié et ses Va-nu-pieds, Léon Dierx aux vers iniquement omis par la gloire contaminée d’un temps, Villiers de l’Isle-Adam, enfin, l’un des plus magnifiques, l’un des plus ténébrants, l’un des plus occultes écrivains de l’heure actuelle.

Depuis ce soir où, fouettés par le lyrisme de Villiers dont le punch de cervelle flambait au vent, les mots partaient comme des capsules d’un bout de la table à l’autre, je revis souvent Léon Hennique et nous chevauchâmes, botte à botte, alors que le naturalisme parvint à tarabuster pendant quelques jours l’hypocrite pruderie des journaux et la bovine apathie des foules.

A cette époque, Hennique venait de terminer deux volumes: M. de Ponthau et Elisabeth Couronneau, volumes excessifs se démenant, furieux, dans des cadres craqués, arrivant ainsi que dans le dernier de ces livres, où se tordent les convulsionnaires de Saint-Médard, à l’effet d’un crucifiement de femme, d’une vigueur de coloris intense, d’un galop de pathétisme atroce. Puis il fait paraître chez Charpentier la Dévouée, roman moderne mettant en scène un inventeur qui assassine sa fille pour lui voler son argent et réaliser des découvertes. Ce roman apportait le singulier mélange d’une réalité précise, d’une intimité charmante de femmes préparant des confitures, de dîners verbeux pertinemment notés, de bourrasques criminelles d’âme, de scènes tragiques ardemment peintes, le tout traversé par des filons d’ironie noire, sillé par de silencieux sarcasmes. Après la Dévouée, qui remua la stagnante inertie des lettres, Hennique inséra dans les Soirées de Médan « L’attaque du grand 7 », des souvenirs de la guerre de 1870, tumultueux et horribles, largement brossés, sabrés à grands coups comme les bas de l’une des femmes du Grand 7, de tons vifs. Cette nouvelle est certainement l’une des plus pressantes et des plus tenaces de ce livre, qui n’attendit point les soi-disant vaillances des cavaleries centre-gauche de l’époque actuelle pour frapper avec acharnement dans les ridicules futaies du chauvinisme. Au reste, dans ce genre elliptique et prompt de la nouvelle, enlevée en vivante anecdote, Hennique domine. Trois autres récits: L’Enterrement de Francine Cloarec, Benjamin Rozes et plus récemment Poeuf, témoignent de la véracité de son observation et de la qualité de sa langue, haute en couleur, patiente et nette.

Francine Cloarec est l’histoire d’une pauvre fille morte qu’on enterre. Cette étampe d’ironie noire, cet esprit de pince-sans-rire dont j’ai parlé, sourdent à tout bout de champ de cette oeuvre dure. « Cré nom ! ça schlingue ferme ! » dit un croque-mort en montant un escalier où des touffes de puanteurs s’épanouissent en gerbes dans les cuvettes orangées par la rouille des anciens plombs.

« Oui », répond simplement la concierge. Et l’on emplit la bière qu’on descend, cahin-caha, en éraillant les murs, tandis que pareille à un vigilant commodore, debout sur la dunette, la portière en place sur le palier, commande la manoeuvre aux noirs mathurins dont les épaules plient sous le poids du cercueil et dont le gosier, toujours assoiffé, pèle.

Dans Benjamin Rozes, cette goguenardise s’adoucit, devient bon enfant et, irrésistiblement bouffonne, raconte les aventures d’un ancien notaire dans le ventre duquel un opiniâtre ténia se love. Sous la plume d’Hennique, défile un amusant village qui surveille les émonctoires notariaux et guette la sortie du botriocéphale, pendant que Benjamin Rozes cherche la tête du monstre et bat dans une chaise percée, avec une règle, la rémolade de ses purges. Cela arrive à une gaieté énorme, mais à une gaieté particulière, serrée, dense, d’autant plus détersive qu’elle ne parle pas, les poings aux hanches et le nez en l’air, mais qu’elle s’affirme délibérément, avec un inquiétant rire silencieux, en coin, et une tranquillité quasi cérémonieuse qui déconcerte.

Enfin, dans Poeuf, le terrain est encore autre. Évidemment inspirée par des souvenirs d’enfance, cette nouvelle relate dans un cadre de paysages exotiques d’une stimulante odeur, l’histoire du sapeur bonne de mioches qu’on fusille après qu’il a tué par jalousie son adjudant. Nouvelle pénétrante et intime, toute piquée de notations d’âme infantile, authentiques, de sensations délicates et vives.

Mais si impérieux, si requérants que puissent être ces récits dont la probité d’art est, par le temps qui court, rare, forcément ils dissuadent un peu, alors qu’on relit le roman intitulé : l’Accident de M. Hébert. Le sujet, en deux mots, est celui-ci : A Versailles, un magistrat, M. Hébert, est cocufié. Mme Hébert aime Ventujol, un officier bellâtre, épris d’avancement, puis elle accouche, se relève détériorée par une métrite et lasse le traîneur de sabre, qui l’abandonne. Ajoutons que le mari découvre l’adultère, demande et obtient son changement de résidence.

C’est tout ; mais de ce sujet familier, Léon Hennique a su tirer de très curieuses pages. On parle beaucoup, depuis quelques années, de psychologie et d’analyse. Eh bien ! parm i les exemples de romanciers qu’on cite, d’aucuns devraient être pris dans ce livre qui narre des états d’âme vraiment bien dépouillés, vraiment bien justes. Voyez la scène de l’amant et de la maîtresse, stupides tous les deux, comme elle est faite ! Cette scène, la chute lamentablement bête de Mme Hébert dans les bras de Ventujol, une nuit passée dans un hôtel à Paris, avec les simagrées mensongères de l’homme et les pudeurs attardées de la femme, devraient, s’il existait une justice, être montrés comme des spécimens parfaits de la vie écrite !

Dans ce roman, les observations foisonnent. Dans son désastre de coeur, Mme Hébert « se mit à souffrir avec volupté comme peuvent seules souffrir les femmes sentimentales, à certaines heures et dans certains décors ». Et il faut voir la bonhomie narquoise de l’écrivain qui note avec une férocité placide la niaiserie sordide du couple, la solennité imbécile du mari, la stupidité bourgeoise de leur alentour, qui trace en d’ineffaçables traits la mère de M. Hébert, une terrible vieille, frigide et sèche. « Qui diable avait pu épouser un pareil dragon ? » se demande-t-il. Et il se répond tranquillement, après un silence:

«Un receveur particulier avait eu cette audace. »

Expert à raconter les faillites d’âme, Hennique apparaît, dans ce livre, comme un narrateur aigu, cruel parfois, mais sans aigreur. Il ne se révèle ni optimiste, ni pessimiste, mais indifférent et narquois. Sans tige d’idée générale sur la vie qui l’étaye, ce roman, dispensé de synthèse, veut être tout bonnement inquisitorial et exact ; mais il ne faudrait pas induire de ce fait qu’Hennique est un notateur habile d’actes, un réaliste apte à décrire les épisodes de tous les jours, que sa personnalité réside entière dans cette faculté des « constatations » résumées en de colorées et précises phrases; non, il y a encore dans cet écrivain l’artiste des premiers livres, le romancier épris des chocs imprévus et tragiques, le visionnaire de pages explosibles et bizarres, et c’est de ces deux éléments divers, presque contradictoires, de ces postulations dramatiques et songées, d’une part, et de ces remarques rigides et goguenardes, de l’autre, qu’est fait ce tempérament complexe qui nous occupe.

Jusqu’à ce jour — la Dévouée mise à part — ces deux afflux ont, en se joignant parfois un peu, suivi parallèlement chacun sa route; à l’heure présente, l’on peut présager peut-être la fonte définitive de ces courants et rêver, avec le très scrupuleux écrivain qu’est Léon Hennique, une intéressante et nouvelle surprise du roman moderne.

J. K. HUYSMANS