QUELQUES MOTS

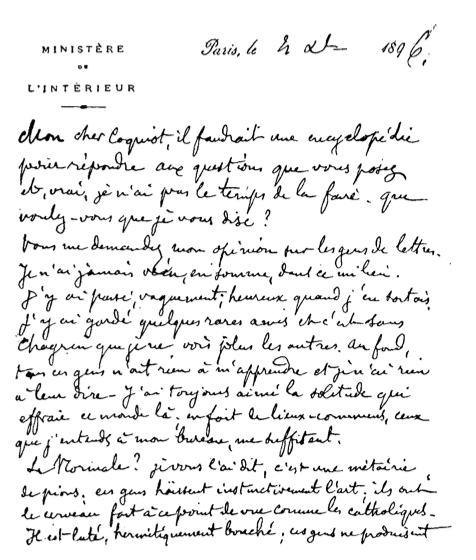

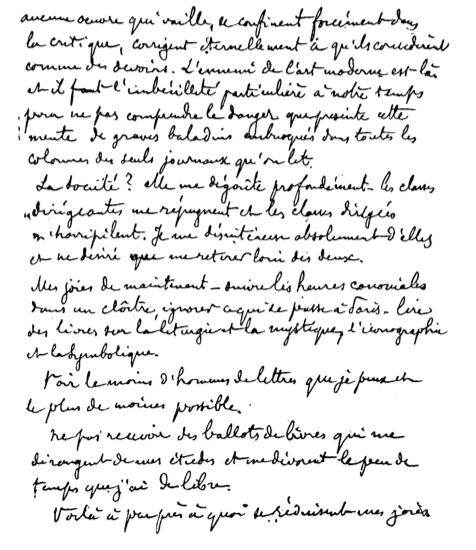

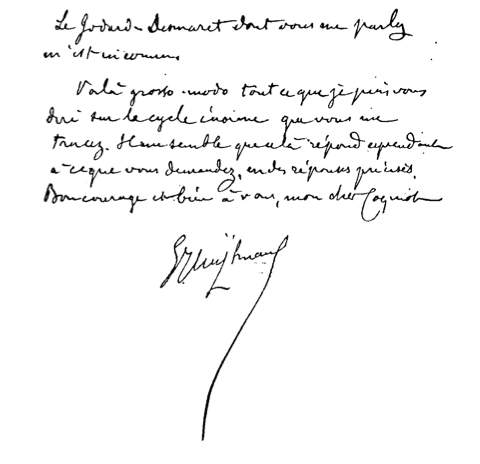

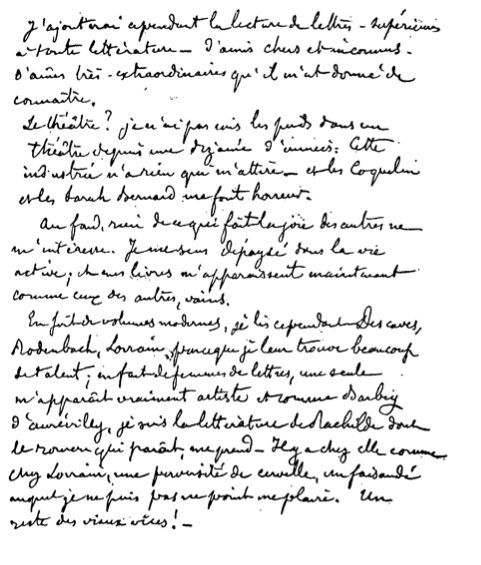

La lettre de J.-K. Hüysmans ci-après photographié constitue une véritable préface à ce livre que je crois avoir écrit avec sincérité. On voudra bien voir tout au long des pages que j’ai seulement développé les opinions catégoriques énoncées dans cette lettre par le grand écrivain qui nous donna Là-Bas et En Route. Peut-être même ceux qui l’approchèrent trouveront que je suis resté souvent en deçà de la vérité ; mais il était bien impossible tout de même d’en dire davantage, sous peine de rouvrir de trop anciennes et de trop cruelles blessures !

Pour la même raison, je n’ai pas voulu farcir d’anecdotes cet essai biographique. Cela m’eût obligé à nommer bien des gens qu’il convient de laisser dans un définitif oubli. Et aussi il m’a semblé qu’un tel essai devait être simple comme la vie même de Huysmans, qui, plus que quiconque, avait horreur des « confidences » et des « souvenirs ». (On sait que, par un paragraphe de son testament, il a interdit de réunir en volume ses lettres ou ses notes inédites).

Je remercie de tout mon coeur M. J.-F. Raffaëlli, que tant de liens d’amitié unissaient à Hüysmans, d’avoir paré ce livre d’un admirable portrait.

J’adresse également mes plus vifs remerciements à M. Lucien Descaves, exécuteur testamentaire de Huysmans, qui a bien voulu, par une exception dont je lui suis infiniment reconnaissant, m’autoriser à reproduire la lettre d’ordre général qu’on va lire maintenant avec un certain intérêt, je crois.

G. C.

Premiers contacts

ON m’avait dit : « Il n’est pas commode, vous savez, le bougre ! Ne vous laissez pas trop impressionner, car l’accueil, même préparé par quelques mots chaleureux, ne sera pas engageant ! »

Parbleu! je ne m’attendais pas à autre chose. Et avec cela que c’est si plaisant d’être dérangé à tout moment par des gens même bien intentionnés qui vous viennent voir avec une curiosité ambiguë que, d’ailleurs, ils laissent trop bien paraître ! Hüysmans, était, me répétait-on, grincheux, de peu courtoise physionomie ; eh bien ! tant mieux, pour une fois je me trouverais en présence d’un homme de lettres tout à fait conforme à son style, qui n’est pas, lui non plus, très amène et très « ouvert »,

Mais quand irais-je chez l’auteur de cet incomparable et démoniaque Là-Bas qui venait d’affoler des foules entières au point qu’on le pourchassait pour qu’il se fit cicerone de messes noires !

Le soir, ou le matin, avant son départ pour son bureau ?

Cette question-là, je la débattis longtemps.

Le soir, Hüysmans devait écrire ; ou même prendre simplement des notes ; et alors quel accueil, bon Dieu ! serait celui qu’il me réserverait !

Le matin, autre chanson. L’ennui de reprendre tout à l’heure le chemin du Ministère de l’Intérieur ferait peut-être qu’il me recevrait tout à fait mal.

En vérité, j’hésitais, interminablement ; et je crois bien que je ne serais jamais allé à ce No 11 de la rue de Sèvres, où il habitait, si, un soir, passant par la Croix-Rouge, je n’avais pris tout d’un coup la résolution de monter chez lui.

Dès l’entrée, j’eus un émoi en mettant le pied dans cet ancien couvent de Prémontrés, qu’il a si complètement décrit dans son livre intitulé De Tout.

Cet immeuble était, en effet, véritablement noir et silencieux. De places en places, guidant les pas, des lumignons essayaient vainement de percer d’épaisses ombres. J’avais mal choisi, pour m’y reconnaître, cette soirée d’avril de l’année 1892 ; cette soirée si opaque que je ne voyais rien devant moi.

Enfin, voici l’escalier indiqué. Au bas, je m’étonne. Il y a une plaque avec ce libellé : Circulation interdite aux chiens dans l’escalier ; — et s’entre-croisent des treillis de bois vert comme dans les « beuglants » de quartier et dans les « guinches ». C’est amusant ! Mais je me demande : où est-il donc le large escalier dont on m’a parlé, et dans lequel, dira plus tard Hüysmans, « un régiment défilerait à l’aise » ? Ce n’est pas à coup sûr celui où je suis engagé ; et, pourtant, je viens de tout considérer, c’est bien celui-ci qui conduit à l’appartement de l’écrivain. Allons ! montons.

Ah ! oui, l’escalier est étroit, et, comme il est sans tapis, il est rude, avec son bois fortement ciré ! Quels petits paliers aussi ! On a de la peine à s’y retourner. Je pense tout de suite que Monsieur Paul Bourget est sûrement bien mieux logé ! Ce n’est pas tout, du reste : quelles étroites portes également ! Mais il est vrai qu’elles s’ornent toutes d’un guichet de cuivre et d’une boîte à lait accrochée après la poignée !

Ce décor-là, ma foi, m’enhardit un peu. Hüysmans est, peut-être, âpre, me dis-je, en tous cas, il n’est pas présomptueux. Et me voilà arrivé; — et tout doucement j’ai sonné.

J’écoute. J’entends des pas feutrés qui glissent ; et l’on ouvre la porte.

C’est Hüysmans lui-même. Mon courage est très chancelant. Je dis cependant le nom de l’ami qui m’adresse à lui ; et il m’engage à passer dans son cabinet.

C’est très intime, très émouvant, oui, d’un coup ; et, comme l’écrivain ne s’étonne point trop de ma visite, et que je bafouille des excuses saugrenues, je le regarde beaucoup, et je me fais, heureusement pour moi, l’idée à son sujet d’une « personne revenue de bien des choses, pas bavarde, mais aimable et point fâchée, au fond, je crois, de recevoir, de temps en temps, dans sa solitude, un visiteur ».

Hüysmans a écrit cela quelque part ; et il me semble que c’est pour lui, pour se bien désigner.

Ah ! quelle soirée, celle de mon premier contact, quand j’y songe !

Ce que j’étais dans mes petits souliers ! Je connaissais à peu près certes le chapitre des haines de Hüysmans, et celui de ses admirations ; mais, entre ces deux choses-là, à propos d’une réflexion sur rien, je pouvais tout à coup et brutalement chopper, et l’écoeurer sans retour ! Et si encore j’étais tombé sur un causeur ; mais non, Hüysmans paraissait chercher ses mots ; et il y avait des silences qui pesaient étrangement sur moi.

J’allais prendre congé de lui quand le hasard d’un mot le fit « partir ».

C’était à propos des extraordinaires exhibitions d’alors du Sâr Péladan ; j’avais dit innocemment que ce mage était un homme de talent, malgré ses fumisteries !

— Lui, du talent, furibonda Hüysmans, mais il est dénué de tout : c’est un indigent de lettres et d’art, qui s’est raccroché au Vinci comme après une béquille, et qui affole avec sa Rose-Croix des sociétés de toquées ! Quel bon tour, on lui jouerait à celui-là, si on pouvait le prendre, puis lui raser la barbe et les cheveux, car ça, c’est tout son prestige ! Ah ! non, tout de même, en voilà assez, à la fin! » — et Hüysmans rallumait sa cigarette.

Moi, je crus que j’étais perdu auprès de lui après ma malencontreuse opinion ; et je battais, penaud, en retraite, quand il me dit :

— Tenez, voici quelque chose qui dégote son Vinci ! Et il me montrait une photographie du Crucifiement, de Mathaeus Grünewald :

« Hein ! est-ce assez éloquent ? Ça surpasse carrément toutes les peintures du Léonard. C’est autrement vivant et neuf ! On est las de ces Jésus peints comme des petits vieux et de ces Vierges sébacées, plus molles que des vessies de porc. Il faudra cependant que je dise ça tout au long un jour ; car c’est agaçant et épuisant, en somme, d’entendre toujours rabâcher, en fait d’art, les plus dénués lieux-communs et les plus imbéciles opinions. Ah ! si elle connaissait seulement ce Grünewald, toute la clique des critiques d’art ! mais non, ils sont trop crétins, ces gens-là !

Dans la rue, je me dis : Voilà, tu as cherché bien des sujets de conversation, tu n’en as guère trouvé de favorable, tu n’as pas su placer un seul tremplin, et, à ta portée, il y avait celui-ci : le Sâr Péladan et le Vinci ! Mais comment penser que Hüysmans pouvait s’émouvoir d’un tel cliché ! Et j’en restais surpris.

Depuis, je suis revenu souvent rue de Sèvres.

Je n’y suis jamais allé toutefois que sur un mot de Hüysmans. Je ne me flatte pas d’avoir été pour lui un ami indispensable ; mais il me témoignait de la sympathie. Quelquefois, je ne demeurais avec lui qu’un bref moment ; cela suffisait à m’enchanter ! Et pourtant que d’écoeurements j’ai pris là ! Quel mauvais « professeur d’énergie » était cet unique écrivain ! En sortant de chez lui, je n’avais guère envie de travailler ; et encore moins de visiter des gens.

Comme Mallarmé et Hüysmans étaient deux amis qui se rencontraient avec plaisir, j’établissais souvent une comparaison touchant les entretiens que le poète accordait si volontiers.

Quelle différence il y avait entre eux deux ! Autant Hüysmans était âpre et rétif ; autant Mallarmé demeurait courtois et ouvert. Et comme il vous fouettait, celui-ci ! On le quittait avec des envies désordonnées d’écrire et une abondance de pensées qui, malheureusement, disparaissaient vite ; mais comme on avait l’esprit orné ! quelle joie on ressentait !

Cette naturelle verve, Hüysmans s’amusait à la combattre chez son ami ; et rien n’était curieux comme une discussion devant des auditeurs entre ces deux parfaits artistes : l’un, Hüysmans, retors, embusqué, revêche, ayant même provision de mots, mais ciselant des mots féroces, aigus, corrosifs ; et l’autre jetant sur nos têtes toute une manne d’images et de symboles ardemment pittoresques et imprévus !

Et cela était d’un vif intérêt, et d’un enseignement utile. Car cette discussion prouvait que la musique des mots, si chantante et si harmonieuse qu’elle soit, est fréquemment arrêtée net par un mot, par une repartie. Et c’était toujours Hüysmans qui disait ce mot-là, cette repartie.

J’appris bientôt, après plusieurs contacts, que Hüysmans parlait tout de même avec plaisir ; mais voilà, il fallait pour cela bien des choses ; il convenait d’abord que le décor où il se trouvait lui plût, et qu’ensuite les assistants, et surtout son interlocuteur fussent à son gré ! Je vis cela nettement un soir chez un peintre lithographe dont il établit la renommée. Hüysmans parlait avec un vif humour, blaguant ce qu’il appelait les essais constipés de Brunetière ; et il nous affirmait que le cabinet de ce critique était « tapissé vert-aigre », quand on annonça Monsieur Marcel Prévost.

Cet aimable auteur pour dames, arrivant à l’improviste, glaça net Hüysmans.

Ah ! cette année 1892 dans sa vie ! Ce qu’elle compta, presque malgré lui ! car, dans un autre chapitre, je dirai comment, avec la bonne humeur « d’un chien qu’on fouette », il partit pour la petite Trappe de Notre-Dame-d’Igny, située près de Fismes, sur les confins de l’Aisne et de la Marne. Oui, ce fut la fameuse année soi-disant de la grâce. Ce fut plutôt l’année des doutes, que Hüysmans sut si bien transposer en phrases littéraires et artistes. Et, en faisant une retraite à Igny, en se confessant, en communiant, il ne nourrissait surtout en lui que le violent désir d’aller chercher des sensations vécues, qu’un besoin désormais inapaisable de documents neufs et vrais !

Car, combien de fois devant moi n’avait-il pas plaisanté Zola et sa documentation superficielle, faite en courant, et augmentée le plus souvent de notes prises par d’anciens disciples, tels que Henry Céard et Paul Alexis !

Quand Hüysmans revint à Paris, pour écrire En Route, la vérité m’oblige à dire ici — et j’aurai d’autres occasions de le constater — qu’il se retrouva avec joie dans son appartement tout encombré de livres, de gravures et de tableaux. Oui, quoi qu’il en dît, rien ne l’enchantait mieux que ses petites pièces tendues d’andrinople, où il écrivait, où il errait en pantoufles en la compagnie de son chat Barre-de-Rouille. Là, seulement, sous sa lampe, et tout en fumant de nombreuses cigarettes, il travaillait avec plaisir.

Patiemment et sans cupidité aucune, lui qui fit tant pour les peintres, qui en inventa tant ! — ainsi qu’un autre chapitre le montrera — il avait accroché aux murs des aquarelles de Forain, de curieuses oeuvres de Raffaëlli, de Bartholomé, de Seurat, de Cézanne, de Bresdin et de Constantin Guys. Quelques estampes de Peter Breughel, d’Israël de Meiken, de Dürer, de Téniers, d’Hogarth, de Lucas de Leyde, de Daniel Hopfer et de Piranèse complétaient ce décor mural ; et c’était à peu près tout. Je dirai même que c’était tout, si je mentionne encore quelques bois, quelques faïences, une monstrance et des cierges de Bohême, de vieilles cires curieusement historiées.

Cette fois, c’est tout ! Oui, voilà qui va égayer nos actuels critiques d’art, qui se font de copieuses rentes en envoyant sans vergogne à la salle des ventes les tableaux et les sculptures qu’ils ont l’impudence d’exiger.

Pour Hüysmans, ce cadre modeste était d’ailleurs bien le seul qui lui convînt. Au cours de sa vie, il changea quelquefois de logis — par force ; il voyagea même, le musée du Louvre ne le contentant point absolument ; mais toujours il pensa à ce couvent des Prémontrés où il fut en partie élevé et où il vécut une grande partie de sa vie.

Je l’y connus s’occupant encore d’un atelier de brochure qui lui venait de sa mère : le fameux atelier qu’il mit en scène dans les Soeurs Vatard, et qui était installé au rez-de-chaussée, dans la cour. A dire vrai, l’écrivain se reposait plutôt sur son associé Leroux du soin d’exploiter cet atelier. Il avait bien assez, comme tâche rebutante, d’aller au Ministère de l’Intérieur, où il devait rester trente-deux épuisantes années.

Ce couvent des Prémontrés !

Dans son amour pour lui, il en supportait même les locataires. Ainsi, il me racontait que sa joie fut extrême au matin du premier quatorze juillet commémoré, quand il vit un de ses voisins, M. Boileau père, l’architecte de l’église Saint-Augustin, arborer une écharpe tricolore et présider à l’ornementation farouchement républicaine de la grande porte d’entrée du No 11, sur la rue.

C’est que, — si vous vous rappelez l’extraordinaire et si cocasse invasion du concierge aux premières pages de Là-Bas — c’est que Hüysmans lui aussi, parfois, fut une manière d’humoriste, ayant plus que quiconque par exemple le sens du caricatural, étant absolument tel qu’un littéraire et hargneux Gillray.

Oui, ainsi que le caricaturiste anglais, Hüysmans était, en effet, tout à fait mordant, quand il parlait de son prochain. En cela. au moins déjà, il n’était pas un saint. Ce n’est, certes, pas l’amoindrir que de dire qu’il était plutôt une gale. Il n’épargnait personne, juste son interlocuteur, au cours d’une conversation. Il avait une façon de laisser tomber ses mots, assez lentement et rageusement, pour que la blessure fùt sensible. Et elle l’était, durement. Il fallait lui pardonner beaucoup de choses pour revenir avec plaisir auprès de lui. S’il recevait néanmoins, et assez régulièrement, chez lui, quelques amis, c’est que chacun d’eux se croyait — et bien à tort ! — à l’abri de ses coups de boutoir.

Sortait-il ? Assurément. Même ce solitaire qui n’a jamais cessé de vilipender la femme, supportait cependant sa société chez les autres. Il allait comme cela, aimable an moins en apparence, chez certaines gens, presque toujours les mêmes ; — et il s’y attardait souvent, quitte à en grogner le lendemain si quelqu’un l’interrogeait sur sa soirée de la veille.

Et ces détails que j’effleure, que l’on ne m’en ait pas rancune, car ils expliquent bien toute l’unité littéraire de Hüysmans, tout son art résolument pareil, que les années de maturité ont seulement paré d’orfèvreries de mots de plus en plus merveilleuses.

Oui, cet art grognon, rêche, violent, vibrant, fait de coups de poing, de coups de dent, de coups de tête, cet art qui fonce, heurté, bousculé, et bouclant tout, et étranglant tout, c’est tout l’art de Hüysmans, dès son premier petit volume, qu’avait si drôlement condamné le père Hetzel ; — et c’est aussi toute sa vie, en dépit des ménagements qu’il fut bien contraint d’avoir, sous peine de périr, lui aussi, avec la camisole de force, dans un cabanon du Bicêtre des Lettres.

Et c’est dans cette attitude qu’il était curieux à considérer. Sans le faire exprès, on le mettait souvent, à huit jours d’intervalle, en pleine contradiction avec lui-même. C’est qu’il ne se souvenait plus de la concession qu’il avait faite, et de la forme qu’elle avait prise.

Toutefois, appuyons bien sur ceci: ses concessions ne visaient toujours que des gens de talent et des choses louables. Car, jamais je ne l’ai entendu, par exemple, vanter un homme de lettres auquel il refusait tout intérêt.

Et je ne sache pas non plus que la Politique, ait, avec son amas d’infamies, jamais trouvé gràce devant lui. Non, je le répète, il redoutait ce que les aliénistes appellent d’un doux euphémisme : le maillot de sûreté ; et, partant donc, il était parfois conciliant et, ce qui peut surprendre, indulgent.

Du moins, si je me trompe, je puis avancer que c’est ainsi qu’il me parut avant son départ pour la Trappe d’Igny et après son retour à Paris.

Et je le vis souvent en ces mois-là et au cours des mois suivants.

Que de soirées j’ai passées avec lui, appelé par des mots brefs tracés d’une fine écriture sur des cartes de papier gris ou sur des lettres à en-tête de son Ministère !

J’arrivais, et c’était toujours pour moi le même contentement à gravir le petit escalier roide, me semblant de jours en jours plus étroit.

Les boîtes à lait étaient encore accrochées aux boutons des mêmes portes, et tous les judas, que la concierge devait frénétiquement astiquer, brillaient à en éblouir. Cela, somme toute, restait un immeuble honnête; et, maintenant, je comprenais que Hüysmans ne pouvait guère en habiter un autre, plus opulent et plus compliqué!

C’est qu’il était si simple, si modeste en ses désirs. Une femme de ménage ravaudait son logis, cirait ses bottes, préparait, l’hiver, son feu, et c’était tout. Pour tout le reste, l’écrivain y parait lui-même. Combien de fois, ainsi, l’ai-je vu compter ses notes de blanchissage, vérifier son linge et le pointer sur un carnet !

Sans doute, ces détails surprendront nos actuels « gendelettres » ; mais sont-ils tant que cela inutiles pour présenter ce merveilleux artiste, qui, au moment où tant d’auteurs mondains s’enrichissaient, restait obstinément, lui, dans sa condition médiocre !

Un de ses rares plaisirs d’alors, c’était la flânerie sur les quais. Certain de ne rien trouver dans les boites des bouquinistes, il y furetait quand même, par besoin de remuer des livres, des paperasses, ou de lire en courant quelque sottise.

Quand j’avais la joie de l’y accompagner, nous commencions toujours invariablement notre promenade par le Pont-Neuf ; et, après un coup d’oeil jeté sous le pont, dont le pittoresque le captivait toujours, nous allions sans hâte, jusqu’au Pont-Royal. Mais il en avait touché des livres avant d’arriver là. Et que de mots personnels il disait ! que de réflexions sur leurs auteurs encaissaient les bouquins, si mornes quand ils sont livrés au vent et à la pluie, si solennellement bêtes dans leur reliure rouge dès qu’on les met, à l’instar des pierreries, dans une vitrine.

Au Pont-Royal, la Seine, toujours, était si jolie, si avenante que nous ne manquions pas alors de la suivre jusqu’à la Concorde. Et les bateaux, les débardeurs, les chiens qu’on baigne, tout cela nous amusait, jusqu’au moment où je sentais que je devais le laisser seul ; — jusqu’au moment où je le regardais s’en aller, très droit et très maigre, sans gestes, sous son éternel chapeau haut-de-forme à bords plats.

Quelquefois, il me donnait rendez-vous chez lui, le matin, avant que d’aller à son Ministère.

Je le trouvais presque prêt, n’ayant plus qu’à prendre son chapeau et ses souliers. Il me lançait une boutade résignée sur la nécessité d’aller dans un bureau, donnait un dernier coup d’oeil à Barre-de-Rouille ; et il descendait lentement son escalier.

Je l’accompagnais jusqu’au cabaret bardé d’une grille, dit de la Petite Chaise, rue de Grenelle, au No 36 ; et là, il « chipotait » un menu repas, qu’il me vantait — avec force réticences ; — puis, pour toute une journée, il disparaissait sous une porte de la rue des Saussaies.

Hüysmans devenait un employé.

Son Bureau

SON bureau ! Depuis combien de temps était-il dans ce ministère ?

Il me dit un jour qu’il y était entré exactement le 1er avril 1866. Ça avait été une idée de son grand-père maternel, caissier à l’Intérieur. On avait bien pensé un moment, lorsqu’il eut pris son diplôme de bachelier, à lui faire étudier son droit, à le diriger même vers l’Ecole Normale, car il était d’une très réelle force en latin ; mais Hüysmans ne pouvait plus supporter davantage les professeurs, et tout ce qu’il appelait la cuistrerie de l’enseignement.

« — Entre deux dégoûts, me disait-il un jour, j’ai choisi le moindre : le Ministère ; c’est tout de même moins abêtissant ! »

Pourtant ceux-là qui ont figuré dans les humbles emplois d’un Ministère ou d’une Préfecture savent quel odieux régime l’on y subit. Directeurs présomptueux et sots, qui ne daignent se montrer que dans les circonstances solennelles ; chefs de bureau ignares et sournoisement hostiles, ayant la haine de tout subordonné qui pense, qui les juge ; collègues aussi le plus généralement envieux et bêtes, c’est là le triste milieu qui attend un esprit libre. Cette vie-là. Hüysmans la vécut ; et il n’en déchut pas. Il y a de tels miracles !

Il parvint, après je ne sais combien d’années, à un emploi de sous-chef. Il y gagna un bureau plus spacieux, et où enfin il se trouva seul. Ses amis et moi, nous le visitâmes souvent dans ce local.

Il nous en faisait les honneurs avec un mot féroce chaque fois à l’adresse de l’Administration ; mais il s’égaya tout à fait en revanche quand le ministre Dupuy le décora au titre d’employé « exact et zélé »,

M. Folantin décoré ! Ce fut un hourvari de ses collègues et un soulagement pour les gendelettres. Les feuilletonnistes et les vaudevillistes, qui dépendent de l’Instruction publique, n’ont jamais, en effet, trop de croix ; et qu’était Hüysmans ? Le public des boulevards, allons ! ne le connaissait même pas ! A l’opposé, au Ministère, je veux dire chez les chefs de bureau, cette croix suscita un scandale ; c’est que ces séniles bonshommes bâillent continuellement après ce ruban promis à leurs années de patiente inactivité.

A la suite de cela, on connut un peu Hüysmans à l’Intérieur.

Jusqu’à ce moment, en effet, il n’y avait pas eu grandes palabres au sujet de cet employé peu bavard, très froid d’allures, qu’on aurait pu voir arriver tous les matins et partir tous les soirs avec le même sourire sarcastique et figé. Ecrivait-il dans les journaux à " grand tirage " ? Non ! Eh bien, alors, pourquoi s’en occuper ?

Certains collègues se disaient bien qu’il avait été autrefois un des disciples de Médan ; qu’il entretenait de « hautes » relations littéraires ; qu’il publiait de temps en temps des livres ; mais tout cela s’effaçait devant ce fait : c’est que Hüysmans restait employé, prouvant ainsi qu’il n’avait point de talent et qu’on ne le lisait point. Il n’y avait rien à ergoter, ce semble, sur cela !

La vérité était autre. Ne détenant pas une conservation de palais, de bibliothèque, de musée ; car où caserait-on alors les requins d’antichambre ? ne songeant même point à solliciter une quelconque de ces prébendes, Hüysmans avait trop horreur d’une besogne courante de lettres pour s’évader de son bureau. Là, s’il s’y ennuyait, ce n’était pas du moins l’affreux désastre d’âme qui l’eût, répétait-il, étreint ailleurs.

Son gîte lui semblait, du reste, maintenant, possible ; et, tout de suite, il y avait disposé méthodiquement ses livres, ses notes.

Il y travailla, en somme, avec assiduité, pour son propre compte ; car il avouait qu’il y avait écrit entièrement quelques-uns de ses romans.

Quand il était fatigué, il regardait sous sa fenêtre un jardinet tapissé de lierre, et, au centre d’une corbeille, une statue de marbre, une femme dont la physionomie allègre et sotte, l’inspirait, disait-il.

« — L’Administration vous inflige bien des pensums ? lui demandai-je, un jour.

— Sans doute, me répondit-il, tous les trois mois, je sors cette fiche — il la prit dans un tiroir de sa table — et ce qu’il y a là-dessus : la date de ma naissance, la date de mon entrée dans l’Administration, etc., etc., je le reporte scrupuleusement sur une feuille spéciale, dite signalétique, qui, de chefs en chefs, estimera mon intelligence, mon zèle et ma bonne conduite !

— Ce n’est pas possible ! dis-je. Il y a des chefs de bureau et des directeurs qui portent un jugement sur votre intelligence ?

— Pourquoi pas ? Ah ! si vous saviez ce qu’ils sont tous de solides cuistres ! Quel livre à faire sur eux! Et je ne sais pas ce qui l’emporte encore, de leur malhonnêteté ou de leur sottise ! Mais laissons cela ! je suis ici, il faut que j’y reste au moins jusqu’à ma retraite ! Je sais bien qu’il me serait possible déjà de m’en aller ; oui, je pourrais me faire réformer comme gâteux, par exemple ; bah ! une année de plus ou de moins ! »,

C’était surtout à la fin des jours d’hiver que nous allions voir Hüysmans dans sa geôle. Alors le garçon entrait, apportant une lampe à huile dont le modèle réglementaire ne plaisait guère avec son immuable carton vert et sa boîte cylindrique passée au chocolat. Puis elle éclairait mal tout d’abord, et le garçon multipliait les tentatives pour obtenir une lumière acceptable.

Hüysmans y tâchait lui aussi avec un sérieux imperturbable ; et il souriait à peine quand la lampe, exténuée d’être ainsi manipulée, gémissait. De ses lèvres pincées tombait seulement ce mot : Enfin ! et cela contenait tout un monde de rancoeurs. Puis, tout de suite, cela apparaissait si drôlatique que l’on ne pouvait s’empêcher d’en rire.

Si redoutables que soient certaines unions ou associations, on n’a pas cru toujours à la détresse du célibat. Or, Hüysmans était un célibataire effroyablement triste. Cette lampe, au bureau, qui fonctionnait presque toujours mal, c’était une des petites et nombreuses causes de son universel ennui. Tout à l’heure, il sortirait ; et ce serait la même chose, tout en étant autre chose.

— Ils en ont de bonnes, me disait-il, ceux qui me conseillent de me marier ; comme si le mariage n’était pas encore cent fois plus affligeant que tout le reste. Et puis quelle femme se contenterait d’un sort semblable au mien ! Et quel déluge de contraintes et d’implacables maux ! Enfin il me faudrait subir toute une famille, toute une trôlée de parents que d’avance j’exécrerais, ah ! non, je me satisfais encore mieux des soins de ma concierge et de la bibine des gargotes !

Et il y allait sans cesse dans ces gargotes, avec un vague espoir de trouver le mieux, un jour. Or, continuellement, il était déçu.

On a raillé sans esprit sa manie de toujours parler cuisine. Ses inquiétudes d’estomac ont fait sourire. Pourquoi ?

Un repas qui le laissait ensuite tranquille lui était autrement agréable — il le confessait ! — qu’à un autre, une soirée au théâtre, par exemple.

C’est que, à peine libéré du restaurant, il rentrait vite chez lui pour y reprendre son manuscrit, pour y retrouver ses notes. Eh, dame ! il devait ne point souffrir pour couvrir de sa petite écriture toutes les pages qui constituaient depuis longtemps sa seule raison de vivre. Quand il était par hasard « désoeuvré » ; quand, ayant fini un livre, il attendait — en méditant — le moment favorable d’en commencer un autre, il était certes encore plus inquiet, agacé, et tout hors de son assiette. Il était bien l’employé « ponctuel et zélé » qui s’attriste pour de bon de n’avoir point de lettres à écrire et qui se demande, au bout de sa triste journée, s’il ne va pas se pendre parce qu’il a, croit-il, « volé » l’Administration !

Du reste, vous l’avez vu en scène dans A Vau-l’eau, ce Hüysmans désuni.

Il a exagéré sans doute la détresse de ce pauvre hère qui va, de gîtes en gîtes, pour pêcher une joie sûre ; je me souviens, certains soirs, pourtant, d’un Hüysmans, qui, toujours pourvu d’argent, — car il était prudent — ne savait où aller, malgré toutes mes propositions concernant tel ou tel restaurant.

— Vous croyez ? Bah ! à quoi bon changer ? me disait-il. Les mets y sont peut-être d’aspect plus engageant, mais les sauces en seront plus scélérates. Croyez-moi ! Nous sommes bien dans un temps de composts, et il y a de la gadoue partout. Voilà notre sort éternel. Ce qui me stupéfie, c’est qu’on trouve encore le courage d’entrer dans une seule de ces officines !

Et voilà avec quel entrain, il abordait le restaurant qu’on lui avait choisi !

Il est vrai qu’on n’y perdait pas son temps ; car, si l’on avait, soi, un appétit féroce défiant toutes les « ratatouilles ». on en entendait de ces mots amusants qui muaient toute l’ordonnance des mets, tout l’apprêté du service, en une effroyable bouillabaisse de bran et d’ordures qui réellement fumait avec une saveur incomparable.

Le terrible, c’est que Hüysmans parlait de cette mixture à des dîners d’amis, devant des invitées même. Et alors, ça jetait un froid ! Ce n’est pas une légende ! Une maîtresse de maison me disait : « Je l’invite avec plaisir, M. Hüysmans, mais si je pense à lui, au moment de faire servir, mes sauces tournent ! »

Encore me pardonnera-t-on d’insister, après l’écrivain lui-même toutefois, (car son oeuvre fourmille de ses plaintes culinaires), sur ces autres petites choses de sa vie ? Elles s’expliquent si naturellement, d’ailleurs, quand on songe à ses malaises d’estomac d’abord, et ensuite’ à la nécessité où il se trouvait de dîner la plupart du temps au restaurant.

Là, songez, il n’avait point fixé un seul détail du menu ; c’était une implacable carte qu’il subissait ; et de relire toujours les pareils noms à choisir, cela l’affolait. Nous n’y pouvions rien ! sans doute ; mais lui aussi n’y pouvait rien. Il continuait à se lamenter à ce sujet parce qu’il n’arrivait point à se dire que tout devait être, le plus souvent par nécessité économique, falsifié et truqué. Par hasard, un plat lui semblait-il bon une fois ; quelques jours après, ce plat, chez le même traiteur, était inacceptable. Pourquoi ? C’est cette question qu’il se posa toute sa vie ; car, étant, en somme, dépourvu d’imagination, il aimait les redites.

En cela, il fut bien toujours un employé. Un employé de génie, c’est entendu ; mais c’est bien une nature de commis, celle qui rabâche la même chose, quelquefois dans des situations inattendues et compliquées : quand il fut à la Trappe, par exemple.

Du reste, au Ministère, Hüysmans fut, durant toute sa carrière, " régulier " — ce qui est la caractéristique du véritable employé. C’est peut-être un étonnement. Mais il était cela, je dois le dire, par calcul, afin d’éviter les « histoires ».

Une après-midi que, malade, il gardait la chambre, je me souviens qu’étant venu le voir, j’avais à peine pris de ses nouvelles qu’un de ses collègues entra. Inquiétudes, souhaits de prompte guérison, etc., rien ne manqua dans la bouche du bon camarade, qui, satisfait, s’en alla. J’en félicitai Hüysmans : on s’inquiétait de lui, à la bonne heure !

— Ah ! me répondit-il ; il est venu simplement de la part du chef pour voir si j’étais sorti !

Et cela, au fond, ne l’indignait pas. C’était dans les habitudes du bureau : il y était fait depuis longtemps.

Et alors nous nous expliquons comment il put demeurer trente-deux ans dans une telle situation. D’ailleurs, quelle paisible hérédité fut la sienne !

Voyons, en effet. Du côté de sa mère, c’est une famille de petits bourgeois, au milieu de laquelle un artiste était tombé à la façon d’un bolide; mais ce ne fut, il est vrai, qu’un statuaire prix de Rome, et qui commit d’innocentes ciselures sur le piédestal de la colonne Vendôme et aux arcs de triomphe du Carrousel et des Champs-Élysées.

Du côté paternel, même accalmie. Son père, Godfried Hüysmans, est venu à Paris pour y peindre des missels et des enluminures. Il vit très à l’écart rue Suger, au No 11, où Joris-Karl naît le 5 février 1848 ; puis de là, Godfried Hüysmans va rue Saint-Sulpice, où il devait mourir le 26 juin 1856, à l’ombre de la funèbre église. Depuis longtemps des tantes de l’écrivain sont entrées dans des béguinages. Quand il les visitera, il en notera l’accueil morne et froid.

On le voit, rien ne le prédispose à chercher des aventures. Il est de sang rassis, comme on dit, et, toute sa vie, il restera ainsi. Le père qui vécut difficilement revivra dans son fils, mécontent de tout ; employé ponctuel, je le répète, mais emmagasinant une trôlée de récriminations ; et, comme le livre est le seul porte-paroles durable qu’affectionne Hüysmans, c’est dans les livres qu’il rejettera sa bile, et cela, interminablement.

Il arrivera même un jour ceci ; c’est que, forcé d’admirer, quelquefois, des oeuvres, il s’en défendra après coup, trouvant de subtiles raisons pour justifier ses enthousiasmes, mettant tout, sans vergogne, sur le compte du beau style neuf, pittoresque, coloré, qui, dit-il, le requiert par-dessus tout.

Ah ! quand il quittera son bureau, définitivement, il sera bien mûr pour cette discipline du temps qui avait été si longtemps la sienne ; et il ne s’effrayera point d’avoir à arranger sa vie en conséquence, jour par jour, et heure par heure encore !

Il voyagera davantage ; il ira enfin, sans autorisation cette fois, voir des musées, des églises, des monastères, des villes même ; mais tout cela, il le sait bien, se fera sans heurts, sans bousculade, comme au temps de l’ancien congé annuel, octroyé par l’Administration ; et il ne changera rien à sa manière de vivre, sinon qu’il écrira désormais ses livres chez lui, à condition toutefois que les voisins veuillent bien, par un relatif silence, lui en accorder le moyen.

Hommages

COMME tout le monde, Hüysmans eut pendant longtemps le culte de certains maîtres ; et, aussi adroit que n’importe quel débutant, il sut se glisser dans les cénacles et dans les étroites chapelles où les réputations s’établissent à grand renfort d’admiration mutuelle.

Fils d’un véritable déraciné — car son père, tombé dans Paris, y resta volontairement casematé, — Hüysmans suivit heureusement des cours à l’institution Hortus et au lycée Saint-Louis. Cela le parisiennisa, lui acquit des relations utiles ; et, par la suite, on le vit s’en souvenir et les mettre en oeuvre, quelquefois avec une obstination têtue.

Car il faut bien affirmer que Hüysmans eut presque toutes les faiblesses des débutants.

C’est ainsi qu’il trouva bon, lors de ses premiers livres, d’aller partout ; je veux dire chez tous les incontestables maîtres du moment ; quitte ensuite à les juger avec une amusante et ardente sévérité, souvent très injuste.

Plus tard, il restera chez lui, c’est entendu ; à ce moment-là, sa place sera faite, et il n’aura guère de mérite à nous vanter son indépendance et son amour de la solitude.

Il m’a conté ses premières relations littéraires :

— C’est chez Léon Cladel, me dit-il, que j’ai connu Edmond de Goncourt et Villiers de l’Isle-Adam.

« Ah ! quel brave homme c’était, ce Cladel ! Il était très serviable, bien que vraiment bizarre d’allures. Ses yeux de lion luisaient dans une invraisemblable crinière. Il affolait Goncourt qui était de mise recherchée et précieuse ; mais il chérissait tellement les Lettres, ce bougre-là, que l’on avait un réel plaisir à l’aller voir ! Ah ! oui, c’était un brave homme!

Et c’est très exact. Par le cher poète Henri Degron, aujourd’hui casé sans doute dans le ciel des bons petits hôtes de Yokohama, je connus moi aussi Cladel sous cet aspect.

Il logeait en banlieue, et, entouré de chiens qui le suivaient partout, il adorait, c’est vrai, la Littérature d’une telle passion que ça devenait de l’épopée à propos de la plus menue épithète. Il était né trop tard, ce grand bonhomme. Les éditeurs le considéraient comme un peu fou, et alors, gaillardement, ils l’exploitaient.

Quant à Villiers de l’Isle-Adam, Hüysmans le trouvait « désorbité » ; mais il admirait sans réserve son indépendance intransigeante, sa pauvreté redressée héroïquement et fièrement, comme un panache.

Un jour, quelqu’un osa lui dire que Villiers, « après tout, n’était qu’un influencé d’Edgar Poë et de d’Aurevilly ! » Ah ! en réponse, ce fut une des rares apologies que je lui aie entendu débiter, mais ce qu’elle le fut d’un ton sec et rageur !

Edmond de Goncourt avait des rentes et un incommensurable orgueil. Grâce à cela, Hüysmans put sans gêne être un des assidus du notoire grenier d’Auteuil. Il s’en fatigua vite pourtant ; et il fut le premier qui se refusa à célébrer, chaque dimanche, la gloire d’un incontestable mais exigeant artiste.

Et puis Hüysmans n’aimait guère qu’on l’accusât de plagiat. Or, une après-midi, chez Goncourt, alors que toute la cour habituelle recueillait dévotieusement les mots du mattre, un ami de Hüysmans — celui-ci n’était point présent — émit l’imprudente opinion que rien n’était beau comme l’érotique hallucination de Gilles de Rais, dans la forêt de Tiffauges. Edmond de Goncourt se redressa aussitôt, et répliqua qu’en effet c’était très beau, car c’était le simple plagiat de sa Germinie Lacerteux, hallucinée, elle aussi, de même manière, dans sa cuisine !

Cela jeta malgré tout un froid, — et l’on parla d’autre chose.

Ce fut seulement après le Drageoir à épices et Marthe que Hüysmans connut Zola, Flaubert et Barbey d’Aurevilly.

L’équipe de Zola dans laquelle il s’enrôla ne lui donna aucune joie.

Il y supportait cependant Maupassant et Henry Céard, qui était son collègue au Ministère.

Quant au maître, il était trop autoritaire pour que l’accord fût durable. Et, à écouter Hüysmans, Zola n’entendait rien à l’Art. Il l’avait prouvé, répétait-il, en tambourinant de niaises opinions sur les peintres ; en bafouillant à propos des oeuvres de Manet ; en installant enfin dans l’escalier de son hôtel de la rue de Bruxelles, un vitrail ! un Coupeau taillant à même une miche de quatre livres !

Et puis enfin, c’était un fait : dès que les marchands de bric-à-brac avaient une camelote à vendre, dare-dare ils la portaient chez Zola !

Moi, j’écoutais avec angoisse. Alors que fallait-il croire ?

Mais Flaubert ? disais-je.

— Celui-là, et Hüysmans leva les bras, il ne cherchait qu’à nous interloquer. Il faisait le commis-voyageur et il jouait les Homais ! Jamais je n’ai rencontré un tel Gaudissart ! A table même, ses plaisanteries conservaient leur goût douteux. Ce grand écrivain cultivait l’intolérable manie du calembour et de l’à peu près !

— Et Tourgueneff, l’ami dont Flaubert parle sans cesse ? demandai-je encore.

— Le Russe ! ah ! quel robinet d’eau tiède, c’était le plus niais des hommes ! Je ne sais vraiment pas pourquoi l’on chante toujours ses louanges !

Tout cela me laissait absolument interdit.

Restait Barbey d’Aurevilly.

Celui-là allait peut-être trouver grâce devant la mauvaise humeur de Hüysmans. Oui, cette fois, il jeta son éloge d’une voix allègre :

— Hélas ! Je l’ai connu trop tard, ce merveilleux artiste ! Ah ! quels goûts romantiques, quelle passion de toilettes saugrenues, quel besoin de gongorisme et d’hyperboles ! Il piaffait en parlant, cet unique causeur. Il avait des mots qui faisaient feu, des rencontres inattendues d’idées, des phrases qui picrataient ! Lui aussi, il aimait à raconter, à table, certaines anecdotes qui relèvent du répertoire du baron de Crac, mais quels rugissements pendant tout son discours ! Ah ! ce n’étaient pas les faciles plaisanteries de Flaubert, ah ! non !

« Il y avait pourtant un ennui chez lui, et il comptait ! C’était sa clientèle. Car il avait toute une séquelle à ses trousses ; et il était impossible de le voir, de lui causer cinq minutes, sans qu’aussitôt un Bourget sortît de la cheminée ou d’une armoire. Et cependant Dieu sait si le Psychologue l’agaçait fortement, le fracassant Connétable, qu’il s’obstinait à nommer toujours Monsieur Barbey !

« C’est dans ce petit tourne-bride que je connus Charles Buet. Ah ! il était curieux celui-là, au moins ! Il tenait de l’homme d’église et de l’huissier de province ; d’ailleurs, il se révélait très retors et très fin. »

Toutes ses autres opinions sur les maîtres dont l’admiration nous est, pour plus de garantie, imposée de bonne heure, Hüysmans les a exprimées succinctement dans A Rebours. Il n’y a donc pas à y revenir. Mais quand on le visitait, il avait des mots autrement brefs et énergiques, pour qualifier ces écrivains qui sont appelés avec emphase : les grands classiques.

Il me disait n’avoir même jamais goûté Corneille, Racine, ainsi que Molière. Ces illustres ombres ne l’avaient, à aucun moment, attiré ; il les tenait, Corneille et Racine, surtout, pour d’étonnants « raseurs ! » ; et il mettait dans le même sac et Dante et Schiller et Goethe, par exemple.

— Je les ai tous lus avec attention cependant, ces solennels pontifes, disait-il ; et je me suis toujours demandé en quoi ils pouvaient intéresser. Ils sont d’un pompier qui accable, et il est vraiment odieux qu’on nous ressasse tous les jours l’apologie de ces séniles badernes qui ne devraient contaminer que les lycées où d’imbéciles barbacoles opèrent !

Propos hors de toute mesure, certes. Mais Hüysmans en tenait d’autres !

Ainsi, il déclarait ne point se plaire à l’extrême en la compagnie de Balzac. Ce prodigieux romancier le laissait indifférent. Sans doute, il appréciait le formidable amas d’oeuvres exhaussé par cet acharné producteur ; — mais où y a-t-il dans tout cela une épithète artiste ? me demandait-il. Ah ! ce Balzac, il est peu aisé à relire, mais ça, on n’ose pas l’avouer !

Théophile Gautier, de même, ne l’attirait pas. Il n’aimait pas ce parfait artiste ; il le jugeait froid et dilué. Il lui en voulait d’avoir publié tant de pages « pour ne rien dire, en somme »

Seul, Baudelaire était véritablement l’idole. Et c’était une admiration sans limite, un enthousiasme sans cesse renaissant :

— Ah ! ce que cet homme a écrit ! s’écriait-il. Ce qu’il l’a explorée, l’âme ! Tout ce que nous aimons maintenant vient de lui, uniquement de lui ! Et il a tout réussi avec le même bonheur surnaturel ! Tenez, il y a des gens qui, avant que de s’endormir, relisent le Candide, de Monsieur Voltaire, moi, je leur donne et ce médiocre matassin et toute sa bande, pour une simple page des Curiosités esthétiques ! Ah ! ce que c’est charnu, artiste et neuf !

Et des soirs d’hiver, près d’un feu de bois qu’il tisonnait, j’écoutais ainsi Hüysmans me dire ses haines et ses joies.

Une fois, après l’avoir entendu encenser les grands Mystiques : Ruysbroeck l’Admirable, Catherine Emmerich et quelques autres, poussé par je ne sais quoi, je profitai d’un silence pour lui citer les Augier, les Feuillet et les Dumas fils dont le répertoire reste, au bout du compte, celui de la Comédie-Française et des grands galas dramatiques.

J’excitai alors une verve pareille à celle que je connus à un moment lors de notre première rencontre ; mais rien ne fut divertissant comme d’entendre Hüysmans invectiver ces encombrants apôtres de l’art théâtral ; et je pensai :

— Quel dommage qu’un impresario, un marchand de conférences, un négociant de lettres ne songe pas à prier Hüysmans de parler sur ces auteurs-là ! Il est vrai qu’il faudrait être bien malin pour l’amener à cette tâche ; car, lui et un conférencier, ce n’est pas du tout la même chose ; cependant, après un début peut-être pénible, et qui ferait sourire les « enfileurs » de phrases, je crois que l’on collectionnerait à plaisir des arguments contre le sans-gêne étonnant avec lequel Dumas, Augier et Feuillet continuent à s’étaler sur les affiches et dans les bibliothèques pour le triomphe de l’art bourgeois !

Ses opinions sur d’autres hommes de lettres de son temps ? Il les exprimait souvent d’une façon extrêmement concise. En voici quelques-unes que j’ai pu noter fidèlement, au sortir de nos entretiens :

VICTOR HUGO. — Epique garde-national ; mais ce qu’il les a bien chantés, celui-là, les Eléments !

LECONTE DE LISLE. — Le quincaillier sonore ; tout de même d’autres vers que ceux d’Hugo !

P AUL BOURGET. — Ah ! celui-là, les duchesses l’ont toujours stupéfié !

JULES LAFORGUE. — Quelle joie !

FLEURIOT-KÉRINOU. — J’ai goûté de ce poète un volume : « La genèse de l’Eucharistie ».

RÉMY DE GOURMONT. — J’ai écrit une préface pour un de ses livres ; c’est tout dire !

VERLAINE. — Ah ! si on avait pu le retenir tout le temps en prison ou à l’hôpital !

D’ESPARBÈS. — Un clairon ivre !

HENRI DE RÉGNIER. — Le pompier Renaissance.

MARCEL PRÉVOST. — Le jeune premier des romans de Georges Ohnet !

LES HUMORISTES. — Je m’en f... !

MAURICE BEAUBOURG. — Un régal, sa Saison au Bois de Boulogne.

LES ROSNY. — Les deux lapins de la Science ! quel vocabulaire !

JEAN RICHEPIN. — Ponchon d’abord !

HENRY HOUSSAYE. — La vivandière de la Grande Armée !

ANATOLE FRANCE. — Il s’y connaît, le gaillard ; mais ce qu’il se défile !

ELÉMIR BOURGES. — L’homme qui a reçu cette dédicace : « L’auteur de l’« Ensorcelée » à l’auteur de « Sous la hache ! »

JULES RENARD. — L’aigre constipé !

MAURICE BARRÈS. — Lord Beaconsfield ! A pris la parole une fois à la Chambre contre le monopole Hachette ; naturellement, un échec !

Et Hüysmans me disait encore :

— Du reste, quel sinistre moment vivons-nous ! Si l’on excepte quelques probes artistes qui depuis longtemps oeuvrent à l’écart, regardez l’amas des gens de lettres, des peintres, des sculpteurs et des architectes. Tous, sans honte, multiplient les occasions de s’exhiber, de révéler leurs turpitudes. Les Salons ? ils sont inabordables par le vomissement qu’ils provoquent. Et les architectes, eux, ne sont pas moins surprenants d’imbécillité avec leur incompréhension totale de tout art raisonnable et logique. Les hommes de lettres, enfin ! Mais c’est une cohue de niais icoglans et de vieux birbes ! et puis songez qu’avec cela les femmes maintenant s’en mêlent, comme s’il n’était pas mille fois avéré que la « petite oie » est radicalement inapte à perpétrer une oeuvre louable, au point que les rares femmes dont l’intelligence n’est pas tout à fait inexistante, refusent systématiquement de lire les élucubrations de leurs pareilles ! Ça, n’est-ce pas, c’est un signe ? Ah ! ce qu’il a raison, Degas, pour n’en citer qu’un parmi les peintres, de se foutre de son temps et de rester chez lui ; comme Mallarmé, de vouloir qu’on ne tire qu’à quelques exemplaires les oeuvres qu’il parachève dans le silence ! Aussi ce qu’ils me dégoûtent, mes livres, à moi, quand ils paraissent ! si je pouvais alors les reprendre et les pilonner !

Propos d’après chose faite, sans doute ! Cependant Hüysmans a tenu de moins en moins à sa vie d’homme de lettres; et c’est ainsi qu’il espaça bientôt, de jours en jours, ses visites chez les maîtres qu’il admirait.

Il se rendait bien compte que le mieux eût été de n’y plus aller du tout ; mais pouvait-il, du jour au lendemain, y renoncer ? C’est bien improbable.

Quoi qu’il en dît, il y trouvait parfois un plaisir ; et ce plaisir là, il l’éprouvait surtout quand il se rencontrait avec Gustave Guiches, dont la compagnie le récréait, qui allait aussi au grenier Goncourt.

Mais voilà, quand il avait fait encore une de ces visites, il était comme honteux de cet acte, et il s’en vengeait tout de suite par des propos aigres à l’adresse de celui qu’il venait de quitter. Souvent même, il s’en vengeait d’avance ; et c’est ainsi qu’un dimanche, alors qu’il se préparait à partir pour Auteuil, il me dit :

— Je vais aujourd’hui faire monter le vieux à l’échelle !

Le vieux, c’était Edmond de Goncourt.

Devons-nous en blâmer Hüysmans ? Non. Et puis, cela ne nous regarde pas. Je constate seulement qu’il était moins bien intentionné qu’un autre fidèle, Gustave Toudouze, qui, lui, tous les dimanches sans en manquer un seul, accomplit le pèlerinage d’Auteuil, pendant une vingtaine d’années peut-être, et qui voulut, en hommage, couronner le tout en publiant chez Colin un volume des « PAGES CHOISIES » d’Edmond de Goncourt !

Imprudence suprême que l’orgueil du Maître ne lui pardonna point !

Certes, j’ai un dernier scrupule en racontant cela, car on m’accusera peut-être de ne pas dresser une apologie de Hüysmans, mais il s’agit ici d’un artiste considérable, et je persiste à croire qu’il convient de le montrer humainement, tel qu’il était. Ainsi, il continuera à nous intéresser mieux par ses propres faiblesses qui le rapprochent de nous.

Et puis, si j’écrivais cette apologie, à la façon d’un croyant qui épure une vie de saint, comme Hüysmans a écrit, par exemple, la vie de Sainte-Lydwine de Schiedam, je ne manquerais pas, c’est certain, de susciter bien des sourires et bien des railleries chez tous ceux qui l’ont connu.

L’on admettra aussi que je fais tout de même la part des choses. Car il faut se convaincre que l’homme qui a dit de la Société : « Elle me dégoûte profondément. Les classes dirigeantes me répugnent et les classes dirigées m’horripilent. Je me désintéresse absolument d’elles et ne désire que me retirer loin des deux »; n’était peut-être pas, au point de vue altruiste, ou simplement social, un modèle. Enfin. je ne fais après tout que suivre son propre exemple ; car, bravement, et même avec une certaine forfanterie, il ne s’est guère ménagé dans ses propres livres.

Ceci dit, sa vie littéraire, au surplus, est tellement belle et probe, que tout le reste ne vaut guère que comme des notules, je le répète, qui nous attachent encore davantage à elle. Ai-je eu tort, pour tout dire, d’aimer Hüysmans, « avec toutes ses verrues », ainsi que Montaigne aimait Paris ? S’il y en a qui me blâment, ce seront certainement ceux qui, de son vivant, l’accaparèrent ; mais de ceux-là, comme il le dit plus haut lui-même, je me désintéresse absolument.

Il faut remarquer que Hüysmans fut hostile aux maîtres qu’il avait choisis du jour surtout que la Mystique l’absorba tout à fait ; et, humainement aussi, il avait, à ce moment, changé ; car, alors qu’il habitait rue de Babylone, après son retour de Ligugé, je l’ai vu refuser son aide à un ami, qui venait lui demander de dire un simple mot dans un procès ; et, pourtant, cet ami ne lui avait jamais ménagé ses enthousiastes et vibrants articles.

Les catholiques me diront que c’est dans la règle, cela. C’est possible.

Cependant les candidats à la canonisation viennent bien en aide, eux, quelquefois, à leur prochain ; pourquoi les simples croyants sont-ils alors si résolument indifférents. Ah ! « les voies de Dieu » — comme disent les prêtres — sont décidément peu encourageantes !

Critique d’Art

ROGER MARX, dans une rarissime plaquette publiée chez Kleinmann, termine ainsi une magnifique et rapide étude de l’oeuvre de Hüysmans : « Certes, l’heure présente ne manque ni d’historiens érudits, ni de reporters à l’affût de l’actualité, ni de chroniqueurs séduisants et diserts, mais la suprématie de J.-K. Hüysmans demeure inattaquée. Qu’elle le veuille ou non confesser, la critique de maintenant descend de lui, à bien peu près, toute. Voyez la faveur qu’ont obtenue ses opinions, la hâte apportée à emprunter ses modes de parallèle et de contraste, ses coupes de phrases, jusqu’à ses vocables. Nulle action ne fut plus décisive et, à la vérité, s’en doit-on étonner ? Il n’était pas arrivé de rencontrer depuis Thoré un diagnostic aussi peu faillible, depuis Baudelaire le double don de la divination et de l’expression, qui fait des écrits esthétiques de J.-K. Hüysmans des pages définitives, et de leur auteur, en ce temps, non point un juge parmi les juges, mais une personnalité unique : le critique de l’art moderne. »

Ah ! rien n’est plus juste que tout ceci ! et ce n’est pas sous un autre jour qu’il convient de voir cet incomparable descriptif, qui fut une sorte de « fou furieux » de peinture, comme il le disait lui-même, et qui aima l’Art avant tout, par-dessus tout.

Lui demandait-on lequel de tous ses livres il préférait ? il répondait sans hésiter : Certains.

Et, en effet, il a bien prodigué dans ce livre de critique toutes les plus étranges et les plus inouïes pierreries de ses mots, je dis ses mots ; car il en inventa beaucoup, quand la disette des rares vocables l’agaçait.

Pendant des semaines il lui arriva de chercher des épithètes neuves ; et il était étonnamment joyeux quand il avait réussi enfin à en trouver, à les ciseler et à les parer de magiques éblouissements.

Son premier livre : le Drageoir aux Epices, Théodore de Banville le comparait déjà à « un joyau de savant orfèvre ».

Le talent descriptif de Hüysmans tout de suite, en effet, s’accusa. Il écrira plus tard des romans qui s’efforceront de raconter des tracas de vies humbles ou paysannes, des tristesses de collège ; mais, vraiment, il n’exultera que lorsqu’il sera face à face avec une peinture, même insane, même venue avant terme ; car, dans ce cas encore, il trouvera une énorme joie à projeter à coups de mots son dégoût, en songeant, par contraste, à de parfaites oeuvres dont il parlera ensuite pour se récréer.

Aussi, autant il était débonnaire parfois pour des romans que la foule vantait, pour des volumes de vers qui radotaient d’anciens lyrismes, autant il était exalté et prolixe quand il s’agissait de peintures et de critiques d’art.

Il estimait certes les opinions de Roger Marx, de Gustave Geffroy, d’Octave Mirbeau, d’Armand Dayot, de Georges Lecomte, de Louis Vauxcelles et de Gabriel Mourey ; mais tout le reste du lot des Aristarques débridait ses colères ou son ironie.

Je me souviens ainsi de son contentement quand il lut la préface que Mirbeau avait consacrée à des « Vues de la Tamise », exposées par Claude Monet, dans les galeries Durand-Ruel. La façon d’y traiter en passant M. Charles Morice l’enchanta. « Ce génie, dont le Monde haletant espère toujours une oeuvre, disait Hüysmans, n’avait-il pas fulminé autrefois, d’impudente façon, contre ce qu’il appelait : Le désert du naturalisme ? Et c’était risible, ajoutait Hüysmans, de si peu s’apprécier soi-même ; car rien, allons, n’est plus vain et plus stérile que toutes les oeuvres de M. Charles Morice, puisqu’elles n’existent même pas !...»

Dès qu’il l’avait pu, Hüysmans s’était. dans son grand amour de l’Art, jeté sur tous les peintres, indistinctement. Il se réservait de faire plus tard son choix, de l’appuyer d’arguments passionnés ; et tant mieux, s’il arrivait un jour à imposer des artistes inconnus, des oeuvres qu’on n’avait point encore vues.

C’est dans le Voltaire, dans la Réforme, dans la Revue littéraire et artistique, qu’il débuta comme critique d’art par de longs articles consacrés au Salon de 1879, à l’Exposition des Indépendants, au Salon de 1880, à celui de 1881 et encore à la nouvelle Exposition des Indépendants de cette même année.

C’était le temps où il était possible de dire toute sa pensée, d’exposer toutes ses opinions. Aujourd’hui, on résume en quelques lignes les plus valeureux efforts ; il est vrai qu’il y en a tant !

Rien n’est intéressant comme de relire ces lointaines critiques. On assiste à des inhumations cette fois sans appel, et aussi à des résurrections. D’autres artistes enfin n’ont jamais cessé de vivre et de produire, de mieux en mieux, d’excellentes oeuvres. On les revoit tous, et l’on se figure qu’il vous est réservé de rendre les définitifs jugements qui deviendront des « clichés » pour les âges suivants.

Déjà Hüysmans se révèle ici très aigre et très hostile. La banalité l’écoeure et la médiocrité l’enrage. Il y a en germe dans ces premiers articles toutes les magnifiques colères et toutes les cuisantes ironies dont déborde Certains ; et si les mots et les épithètes crient moins les enthousiasmes et les dégoûts, je me demande, tout de même, comment les peintres mis en cause et les lecteurs des feuilles hospitalisant de telles diatribes se retrouvaient, quand ils s’étaient secoués des fureurs de ce terrible homme.

Et il avait le toupet de célébrer de jeunes artistes, dont personne ne parlait, de les porter même aux nues ! Vraiment, c’était excessif. Puis il daubait sur les officiels, sur les grands Magnats de l’Art, sur les solennels bonshommes accablés de commandes et d’honneurs ! Ah ! le père Hetzel avait eu bien raison de dire à Hüysmans qu’il « faisait la Commune de la Littérature ! » Voilà maintenant qu’il se montrait encore tel qu’un impitoyable massacreur d’écoles et d’enseignement officiel ! Où voulait-il donc conduire les pacifiques bourgeois, les robustes « esquimaux porte-écailles », ce nouveau venu ?

Il les contraignit à admirer Degas, Raffaëlli et Forain, les trois maîtres qu’il préférait ; il les mata, — sans souci de leurs plaintes et de leurs rires ! — devant ces oeuvres qui apportaient en elles d’inouïs caractères de beauté. A l’opposé, il fit tant aussi, il projeta de telles invectives contre les médiocres et les indigents qu’il arriva peu à peu à empêcher les visiteurs de Salons de louer les Cabanel, les Bonnat, les Flameng et les patriotes de Neuville et Detaille.

Quand vous parcourez aujourd’hui ces pages, vous êtes émerveillé de ce clairvoyant critique à qui il plut, comme le dit encore M. Roger Marx : « de promener sur l’art ambiant le regard d’un voyant, d’opérer au premier coup d’oeil, dans le fatras des expositions, le tri de la postérité. »

Comme il restait aussi lui-même ! Et ce fut là son incontestable force.

Il ne s’en rapporta qu’à lui pendant toute sa vie. Quitte à se tromper lourdement, il exprimait brutalement sa pensée, toute sa pensée. Il ne dériva d’aucune école de critique. Dire ce qu’il voyait, et rien que cela ; et il répétait volontiers que « toute vérité est toujours bonne à dire ». S’il fut injuste, ce fut en toute sincérité.

Pour lui, le critique d’art devait être un sauvage, plus verrouillé que retiré dans la tour d’ivoire. Ainsi seulement il peut résister à tous les caprices, à toutes les sollicitations individuelles, à tous les élans irréfléchis, aux emballements trop vite débridés, aux craintes d’aller trop loin, d’en dire trop ou pas assez. Il ne doit pas être enfin un arbitre mondain ou même social retenu par toutes sortes de contingences, dans lesquelles l’Art d’abord ne trouve jamais son compte !

La vérité, il la formulait donc, telle quelle. Ses mots, quelquefois, faisaient sursauter ; peu importe, on les avait enregistrés ; par leur étrangeté, par leur violence, ils s’étaient tout de suite imposés.

Aussi, il arrive ceci : c’est qu’il est impossible présentement de parler de Degas, de Raffaëlli ou de Forain sans songer aussitôt à Hüysmans.

Soyons toutefois précis : il n’a pas tait, bien entendu, ces peintres ; il ne les a même pas aiguillés ; mais, dans notre admiration actuelle, il entre beaucoup de choses dites par Hüysmans, et ce, malgré nous. Oui, quand nous voulons encore essayer d’expliquer pourquoi ces maîtres ont toujours du talent, nous sommes forcés de répéter à peu près identiquement tout ce qu’avait écrit Hüysmans, il y a une trentaine d’années.

On le voit : pour ces maîtres, la critique n’a plus beaucoup raison d’être !

Néanmoins, Félix Fénéon remarque avec justice dans un numéro d’Art et Critique, qu’avant Hüysmans, Théodore Duret avait fêté l’impressionnisme naissant ; « mais son style incolore, ajoute-t-il, n’avait pas fait une grande trouée. »

Il est incontestable que, mieux aussi que Duranty, cet autre promoteur de l’Impressionnisme, Hüysmans fixa tous les regards vers les maîtres qui sont aujourd’hui classiques ; cela, Félix Fénéon, dans la Libre Revue, et Gustave Geffroy, dans la Justice, le dirent expressément par de lumineux articles.

Ça n’allait point sans horions, inefficaces, d’ailleurs.

Des feuilles, depuis longtemps mortes, fulminèrent contre « ce Hüysmans sans grand talent », contre « ce pauvre jeune homme ! » (sic). L’Illustration même, toute vouée à Lefebvre, Bonnat et consorts s’inquiéta ! Une gazette enfin s’indigna parce que des journaux italiens, américains et anglais avaient parlé longuement de « ce critique », qu’elle déclarait, elle, renvoyer dans « sa brumeuse Hollande ! ».

Mais la Hollande n’eût peut-être pas voulu, elle non plus, accepter ce critique révolutionnaire et enragé.

Et dire qu’il était (on en conviendra !) le peu banal aboutissant d’une longue lignée de peintres s’imaginant que l’on ne pouvait pas marcher sans la noble béquille d’invariables maîtres ! croyant fermement qu’il y avait d’immuables recettes pour peindre les ciels, l’eau, les arbres ; redoutant enfin toute manière différente de peindre comme une embûche, comme une trahison !

Aussi bien, Hüysmans resta à Paris.

Il y demeura plus exaspéré, plus « fou furieux » d’art que jamais ; et, un beau matin, il publia Certains.

Alors, il fut de nouveau très attaqué et très soutenu. Le livre méritait, certes, toutes les louanges et toutes les haines.

Dans l’amas des articles qui lui furent consacrés, j’ai glané pour cette oeuvre préférée de Hüysmans quelques opinions caractéristiques. On aura ainsi une idée d’ensemble des propos qu’elle suscita.

D’abord, tandis que la Revue des Deux-Mondes laisse tomber dix lignes indigentes, M. Henry Bauer, lui, y va carrément dans l’Echo de Paris, et il loue, et il recopie des phrases du livre, après avoir commencé par remarquer que Hüysmans « vit à l’écart, qu’il plane au-dessus de son temps ! » Le Voltaire se glorifie d’un pénétrant commentaire de M. Roger Marx ; et Jean Lorrain, dans l’Evénement, écrit enfin le plus incisif et le plus vibrant article qui soit.

Alors l’Echo de Paris revient à la charge ; et, cette fois, sous la signature de M. Lepelletier, déclare que « ces Certains portraits d’art sont très curieusement fouillés ! » M. Retté affirme que : « M. J.-K. Hüysmans est un des princes de l’épithète, un instaurateur, en de magiques synthèses, des mille façades d’un Moi nostalgique ! » Mais les Rosny, eux, ne sauraient se contenter d’une telle phrase lapidaire ! Ils publient dans la Revue Indépendante un long article dans lequel ils parlent « d’une langue forgée, martelée, avec toutefois certains adjectifs pénibles, sortant imparfaits de la forge ! » Ils continuent en disant que « les opinions banales se magnifient en passant par l’écrivain » ; et ils terminent en faisant la guerre aux « éreinteurs du temps présent ! »

Cela, c’est parce que Hüysmans a le tort de ne point aimer assez, au gré des Rosny, son prochain.

En Belgique, M. Eugène Demolder qualifie d’étroit le pessimisme de Hüysmans. « C’est, dit-il, un pessimisme fermé d’aristocrate, que le détail choque, à qui une fausse note en une symphonie procure des migraines, et qui se plaint que les bahuts du Musée de Cluny puissent être copiés par les ébénistes de la camelote. Son néant est fait d’un manque de livres vraiment artistes, et ses blessures sont des picotements. Sybarite de l’esprit, une feuille de rose mal peinte gâterait son repos. »

Plus loin, M. Demolder note plus justement, à mon avis, que Hüysmans « écrit simplement pour le plaisir du verbe, de la couleur et de la vie rendue. »

Et un autre écrivain belge, M. Jules Destrée, formule, dans l’Artiste, la même opinion : à savoir que Hüysmans est « dans le bon sens du mot, un rhéteur ».

Cela me semble tout à fait exact. Oui, toute la merveilleuse force de Hüysmans est là : écrire avant tout de prestigieuses phrases !

Un jour que je lui demandais s’il tenait tant que cela à Félicien Rops (auquel il a consacré dans Certains le plus long chapitre), en lui disant que ce graveur m’apparaissait comme un artiste bourgeois, foncièrement imbu de traditions académiques, et, au surplus, d’une imagination érotique vraiment étroite, il me répondit :

— Rops! Mais c’est toute une mine de phrases ! Quant au reste, le seul fait que les magistrats et les notaires se jettent sur ses planches indique assez quel piètre artiste il fut ! Convenez qu’il m’a largement permis de me divertir, avec toute sa luxure de promenoir ! Ah! non, croyez-le, je n’ai pas songé un seul instant que le plus débile des Japonais ne lui était pas cent fois supérieur ! Ces gaillards-là, à la bonne heure, ils ont fait, eux, des estampes terriblement libertines. Rops, c’est toujours comme un Benoîton qui serait dévoré de luxure. Ses femmes sont de pesantes harengères qui ne raccrochent guère, même quand il les pare de bas noirs et de chapeaux fous. Son art, c’est de la brocante de sexes, du laissé-pour-compte de maisons closes !

Alors comme je disais que Théophile Gautier et Paul de Saint-Victor avaient aussi enguirlandé quelquefois de médiocres peintres, Hüysmans me jeta ;

— De même pour Odilon Redon ! Je ne suis pas tombé dans ce panneau-là ; mais c’était si amusant de parler d’un homme qui déforme comme s’il avait une boule de verre pleine d’eau dans l’oeil !

« Ah ! les monstres de Goya sont autrement vivants et impressionnants que ceux qu’a fabriqués ce lithographe ! Je ne nie pas, certes, sa virtuosité dans son métier de graveur ; ses pastels aussi ont quelque éclat ; mais tout cela, en résumé, est déséquilibré et absurdement loufoque ! Oui, c’est bien la nature vue, comme je vous le disais tout à l’heure, à travers un aquarium !

Des formes cocasses, des monstres anatomiquement impossibles, cela tenta Hüysmans. Il y avait encore ici matière à des phrases et cela lui suffisait. M. Odilon Redon en a profité !

Quel double jeu agaçant, néanmoins ! Au premier abord, Hüysmans a l’air d’attacher de l’importance aux oeuvres de M. Redon — ainsi qu’à celles de Félicien Rops ; — puis si on le pousse à bout, à propos de ces deux graveurs, ses opinions alors apparaissent chancelantes.

Un critique d’art poète, voilà donc au fond ce qu’il était ! et il était cela absolument, entièrement ! Il sacrifiait tout à sa joie d’écrire.

C’est dans le même esprit qu’il consacra au peintre mystique Charles-Marie Dulac des pages dans la Cathédrale et un long chapitre dans De Tout.

Je veux bien croire que ce franciscain « hors les murs de tout monastère » l’intéressait en faisant de la peinture religieuse. Il lui consacra même des phrases très tendres, s’extasiant sur sa série des églises, sur cette autre des sites de France, sur ses lithographies, qu’il appelait des « gloses de prières et des stades d’âmes ! » Des vues d’Assise, de Subiaco, de Fiesole, de Ravenne et de Rome l’avaient aussi charmé : mais quand toutes ces oeuvres surtout de piété furent exposées chez Vollard, rue Laffitte, elles ne déclanchèrent point l’approbation des peintres ; — et je ne vise ici que des maîtres, à commencer par Pissarro qui s’étonna que Hüysmans eût exalté cet artiste, inspiré sans doute, mais dont le métier était à peu près inexistant.

Hüysmans, lui, était dans sa règle : il avait trouvé un peintre pieux, il l’encensait, en se donnant le luxe, cette fois, d’écrire avec une plume détachée de l’aile d’une colombe. D’excellents professionnels seraient surpris ; bah ! cela ne comptait guère.

De même, il s’était enthousiasmé pour l’art patient, minutieux et d’orpailleur de Gustave Moreau.

C’est que là il avait trouvé tout un inventaire de pierreries serties sur des corps d’hippogriffes, sur d’étranges fleurs, sur des nudités de femmes, sur des Salomés dansant en offrant du bout des doigts un rigide lys. Et, comme il l’avouait, cet « onanisme oculaire » l’avait transporté. Il avait été extrêmement joyeux d’avoir à décrire toutes ces flores, ces nénuphars, ces pyxides, ces calices et ces algues qui brillaient sans mesure dans le bleu fou d’un fleuve.

Pourtant, aujourd’hui, le souvenir de Gustave Moreau revit à peine dans l’esprit de ses disciples. Ses aquarelles sont devenues ternes et grises, et ses peintures sont mornes.

Je veux bien que la « salauderie des marchands de couleurs » comme dit Hüysmans, en soit un peu la cause; tout de même, en établissant le compte, le dessin, la composition au moins restent ; et tous les tableaux de Moreau, ce ne sont que des décors pour un grand ballet de music-hall.

Mais Hüysmans a débusqué aussi, on l’a vu, d’authentiques artistes que le temps n’a pas blessés ; et il a eu raison dans Certains de leur consacrer les pages définitives qui demeurent pour nous, au surplus, de parfaits modèles de critique d’art.

Nul n’a aussi bien que lui parlé de Degas. Le grand peintre de la vie moderne, qui a bien touché à peu près à tout, ce qu’il est présenté, expliqué, choyé !

Etudes de nus, danseuses, ah ! le déterminé misogyne qu’était Hüysmans se détend ici à son aise 1 Comme il se délecte à fouiller les tares physiques de la femme, à la montrer batracienne et simiesque ! Ah ! ce qu’il insiste sur les tubs et sur les pansages auxquels elle doit se soumettre chaque jour pour retaper le « fripement » de sa chair !

Raffaëlli, maintenant. Il en commente l’admirable « Belle matinée », que l’on a laissé partir pour l’Amérique, comme si nous étions tellement riches d’incontestables chefs-d’oeuvre ! Puis voici d’extraordinaires scènes de café-concert, un hilarant et formidable quadrille aux Ambassadeurs, du temps de ce Valentin le désossé qui fut une des convulsions de Paris ; mais Hüysmans n’oublie pas pourcelales paysages suburbains que Raffaëlli a imprégnés de tant de douloureuse poésie ; et où des êtres étiques, souffreteux, n’implorent plus le ciel, d’où retombent sans cesse d’épaisses fumées et des nuages de suie !

Le critique ne serait plus lui-même s’il ne se faisait pas la main, à présent, en écorchant toutes vives de trop notoires renommées ; et, dans le tas, il choisit Stevens et James Tissot,

Le premier mérite cependant une louange mitigée ; mais comment défendre le second, celui qui ne craignit pas de saboter pour la maison Marne, à Tours, les légendes des Evangiles! Toutefois Hüysmans ne vise pas ici les honteux méfaits de ce bondieusard, et nous y perdons beaucoup ! Il eut été agréable de voir cet « illustrateur » subir la torture à laquelle sa médiocrité avérée lui donnait incontestablement droit.

Une page seulement est consacrée à Cézanne ; mais c’est une page très juste, très complète. Constatons, d’ailleurs, que les critiques, depuis, ont largement — et sans profit, — accablé de leurs proses cet original peintre, d’abord très naïf, et qui étonna tout le monde en se révélant, dit-on, sur la fin de sa vie, tel qu’un rusé négociant, très entendu aux affaires.

Quant à Forain, il sait bien le premier qu’il doit tout à Hüysmans, Une réelle et ancienne amitié liait les deux hommes. Et Forain « marcha » très vite. Il fut bientôt populaire. L’écrivain conserva longtemps chez lui d’hennissantes aquarelles de son ami. Comme elles représentaient des étals de filles nues, elles disparurent un jour pour faire place à des estampes pieuses. Non par « bégueulerie » de l’auteur d’En Route ; mais il avait déjà assez à faire pour « se pouiller l’âme ! », comme il disait et ces aquarelles raccrochaient véritablement trop !

Le chapitre consacré à Chéret mit aussi en pleine vedette ce charmant tenorino de la Rue. Hüysmans se grisa de toutes ces trouvailles de gestes et de couleurs ; et il épingla sur cet art léger, primesautier, spirituel, ce qualificatif : une « dînette d’art, exquise ».

Enfin, après un hommage rendu à M. Théodore Duret, « l’auteur des vigilantes et sagaces critiques d’avant-garde », Hüysmans fait sa révérence à James Mac Neil Whistler.

C’est que le visionnaire des fameux « Nocturnes », des féeriques et fantomatiques vues de la Tamise, était pour l’enchanter ; et il lui plut étrangement par son art que le peintre avait appelé lui-même: « une divinité d’essence délicate, tout en retrait ».

J’ai dit ce que Hüysmans pensait de Félicien Rops, qui prend, dans Certains, la plus grande part. Et il la prend, parce que l’écrivain a pu se vautrer sur un sujet qui lui fut particulièrement cher : la Luxure.

Avec quelle ivresse non contenue, il s’attarde, après avoir rejeté les innocents badinages des Fragonard, des Boucher, des Baudoin, des Gavarni et des Devéria — auprès d’abord des Rowlandson et des Japonais !

Quel ragoût de gestes érotiques lui fait flairer le caricaturiste anglais ! Alors, il n’en finit pas, lui non plus, de retrousser — avec des phrases — les filles que des hussards vrillent sur des tonneaux, sur des coins de table. Cette gaillardise éperdue le met en liesse. Un à un, il retient tous les gestes, tous les sursauts amoureux. Et c’est toujours très amusant et très gai, pas du tout obscène !

Mais avec les Japonais, c’est une toute autre rage ! Ils sont effroyables quand ils salopent des poses ; et il écume une de leurs terribles estampes : La Pieuvre, qui appartenait à Edmond de Goncourt. C’est d’une souffrance et d’une angoisse atroces.

J’ai gardé longtemps trois albums japonais que Hüysmans m’avait donnés. Il les collectionnait volontiers. Ceux-ci contenaient de frénétiques images où l’imagination la plus furieusement bestiale avait déliré. Dans des palais, en bateau, dans des intérieurs, devant des boutiques, au beau milieu de la rue, où bâillaient des foules, d’exceptionnels sex.es mis en branle se noyaient dans des marais. Et ce qui surtout empoignait, c’était la couleur violemment prodiguée, éclairant comme de lampions neufs tous les détails de la scène !

Avec Félicien Rops, Hüysmans fut à l’aise. Et comme je comprends sa prédilection pour ces pages-là, si singulières et si magnifiques ! Il ne les dépassera jamais par la suite ; et personne sans doute ne les égalera, d’ici à longtemps. Quel lot d’épithètes rares, quelles phrases bondissantes, vives, passionnées, quelles images hardies, étonnantes, exactes ! Voilà le plus grand artiste, incontestablement, des Lettres françaises ! Qui fut plus peintre que celui- là ? Qui déploya jamais une plus souveraine pompe de mots ?

Je ne résiste pas au désir de reproduire ici les descriptions dont il flambe certaines planches de la série des Sataniques :

« L’une, « le Sacrifice », atteint, écrit-il, à l’épouvante. Sur un autel, une femme nue est étendue, les jambes écartées ; au-dessus d’elle, un être ineffable dont le dos est fait par le squelette d’une tête de cheval, trouée de deux yeux vides, avec, au bout du museau descendu à la place des reins, deux longues dents, est surmonté d’une tête obscure qui se détache dans un ciel bouleversé, sur un croissant de lune. Les bras maigres forment des anses de chaque côté de ce corps terminé, sans croupe, par une sorte de thyrse, par une double vrille qui plonge dans le bas-ventre de la femme, la cloue sur la pierre tandis qu’elle clame, éperdue d’horreur et de joie !

« Ce qui est unique, c’est l’impression que dégage cette effrayante page. Ce démon si étrangement figuré, est là, immobile, impitoyable, campé en quelque sorte dans sa victime dont il n’entend même pas les râles. Sa tête, traversée par la corne lunaire et dont on ne voit que la nuageuse nuque, songe, loin de la terre, alors que le pieu festonné de ses génitoires baigne dans des flots de sang. C’est affreux et grandiose, d’un symbolisme aigu de Luxure échouée dans la mort, de Possession désespérément voulue, et, comme tout souhait qui se réalise, aussitôt expiée.

« Dans une autre, « l’Idole », la femme acquiert, elle aussi, son Dieu, un Satan, effroyable encore, une sorte d’Hermès, à gaîne de pierre, une tête souriante et lascive, ignoble avec son front bas, son nez cassé, sa barbe de bouc, sa lippe velue qui suinte. Il est là, droit, dans un hémicycle de marbre, planté de phallus dont le bas s’hermaphrodise, entre deux pieds de chèvres ; à droite, un éléphant se stimule avec sa trompe.

« Et la femme a bondi sur le monstre, elle l’étreint d’un mouvement passionné, féroce, reste suspendue à ce ventre qui la perfore, regarde l’abominable Amant, avec des yeux stridents dont l’allégresse effraie.

« Cette figure est vraiment magnifique ; jamais la violence de la chair n’était ainsi sortie d’une œuvre; jamais expression d’infini, d’extase, n’avait ainsi décomposé, en la sublimant, une face. Il y a d’une Thérèse diabolique, d’une sainte satanisée, en prière, dans cette créature accouplée, attendant la minute suprême qui se changera en une inoubliable déception, car tous les documents l’affirment, la femme qui fait paction avec le Diable, éprouve, au moment final, l’indicible horreur d’un jet de glace et tombe, aussitôt, dans une inexprimable fatigue, dans un épuisement intense.

« La dernière planche enfin, s’intitule : « le Calvaire, » et c’est le Maudit qui se dresse à la place du Christ sur le gibet infâme, le Maudit, ricanant avec une tête où il y a du paysan vicieux, du Yankee et surtout du Faune, un Satan bestial, vineux, immonde, avec sa gueule en tire-lire et ses dents de morse. Et il sourit, la mentule en l’air, et, de ses pieds décloués qu’il écarte, il atteint et tire la crinière d’une femme, nue, debout devant lui, et lentement il l’étrangle avec le lacis de ses cheveux, alors que, terrifiée, les bras étendus, elle agonise, dans un spasme nerveux, d’une jouissance atroce.

« La fiction dérisoire de cette scène, le sacrilège de cette croix devenue un instrument de joie, le stupre de cette Madeleine en extase devant la nudité de ce Christ, à la verge dure, toute cette Passion utérine qu’éclaire une rangée de cierges dont les flammes dardent dans les ténèbres comme des lancettes blanches, sont véritablement démoniaques, véritablement issus de ces anciens sabbats qui, s’ils n’existent plus maintenant à l’état complet et réel, n’en sont pas moins célébrés, à certains instants encore, dans l’âme putréfiée de chacun de nous. »

Reprenez aussi les pages consacrées à l’énigmatique Jan Luyken, — au Monstre : c’est là qu’il chevauche au-dessus des fantaisies de M. Odilon Redon ; relisez également ces chapitres : le Musée des Arts décoratifs et l’architecture cuite ; le Fer; la salle des Etats au Louvre ; et les pages accordées à Millet, à Goya, à Turner et à Bianchi ; et vous vous direz qu’il est tout à fait juste de considérer avant tout Hüysmans comme un peintre en prose, amoureux des territoires neufs, des peintres honnis des bourgeois, et recherchant même ceux-là, nous l’avons vu, parmi les médiocres, quand il y a pour lui matière toute trouvée pour d’étranges prouesses de style.

Un tel artiste peut-il donc, un jour, être un converti docile, ne voyant plus, ne jugeant plus, ne décrivant plus ? Certainement non ; ce serait contraire à toute pensée saine, et aussi bien l’on sait que ses livres qui vont suivre sont encore tout imprégnés d’art et de critique.

Seulement, naturellement, il évoluera. Quand il sera en plein dans la Mystique, il condamnera beaucoup d’œuvres, qu’il continuera à admirer en dessous. Ainsi, lui qui a goûté beaucoup à un moment les Primitifs italiens, ne l’entendra-t-on pas répondre à quelqu’un qui lui demandait son opinion précise touchant ces peintres :